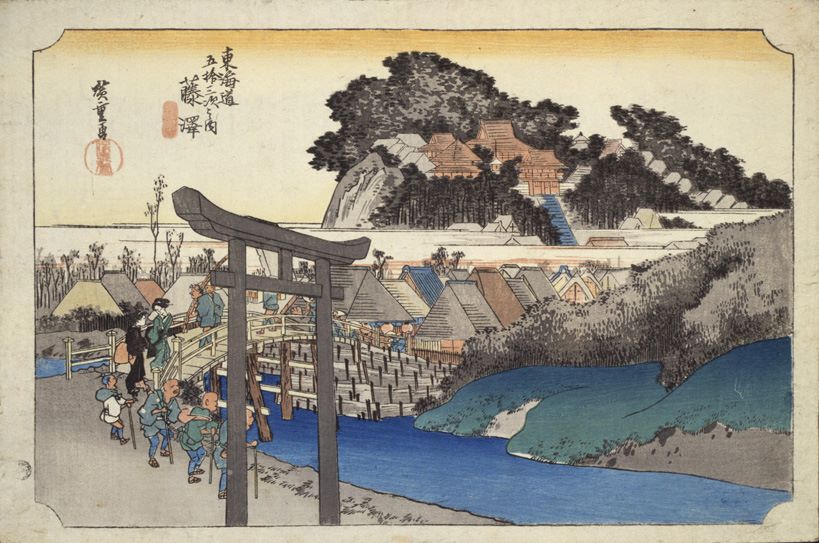

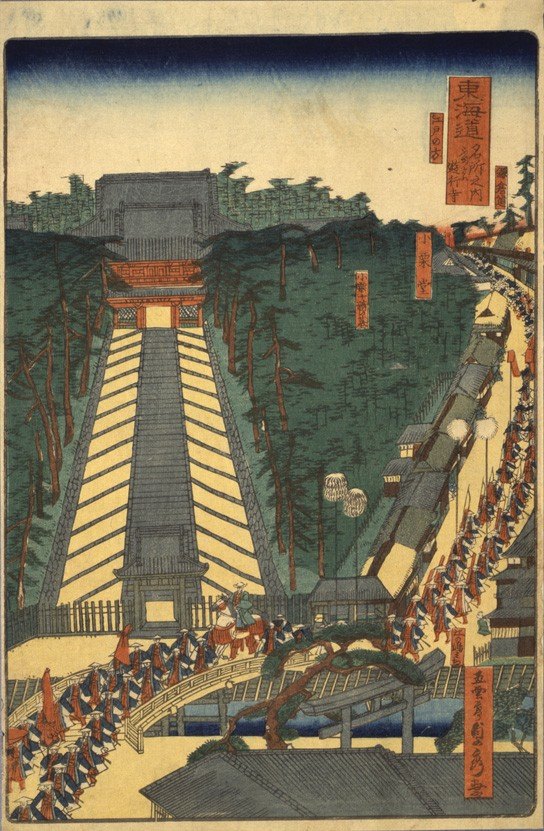

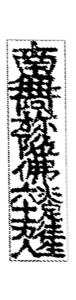

当山は通称「遊行寺」の名で知られており、正式には藤澤山無量光院清浄光寺と号します。

開山は俣野(現在の藤沢市、横浜市周辺)の地頭であった俣野氏の出身である遊行4代呑海上人です。

その兄である俣野五郎景平の寄進により正中2年(1325)に創建されました。

創建以来、数度にわたる戦火、火災により堂宇は度々焼失し、その都度復興してきました。

寛永8年(1631)に江戸幕府寺社奉行から時宗総本山として認められました。

現在の遊行寺は、東海道随一と謳われる木造本堂をはじめとした伽藍(平成27年(2015)に10棟が国の登録有形文化財に登録)や樹齢700年と推定される大銀杏などを有する修行道場として、また市民の憩いの場として今日に至っています。