年中行事

| 期 間 | 行 事 | |

|---|---|---|

| 1月1日 | 修正会 / 初詣 | 祈願受付 8:30 ~ 16:00 |

| 1月12日 | 初賦算 | |

| 節分の日 | 節分追儺式 | |

| 2月15日 | 釈尊涅槃会 | |

| 2月17・18日 | - 春の開山忌 ー 呑海忌 | |

| 4月8日 | 釈尊降誕会 | |

| 6月第1日曜日 | ペット慰霊法要 | |

| 6月27日 | 大施餓鬼法要 | 檀信徒関連行事 |

| 9月14・15日 | - 秋の開山忌 ー 一遍忌 | |

| 一遍忌 行事中 | 薄念仏会 | |

| 11月18日~28日 | 歳末別時念仏会 / 御滅灯(一ッ火) / 大御台 | 行事期間中は本堂非公開 |

| 12月31日 | 除夜の鉦 | |

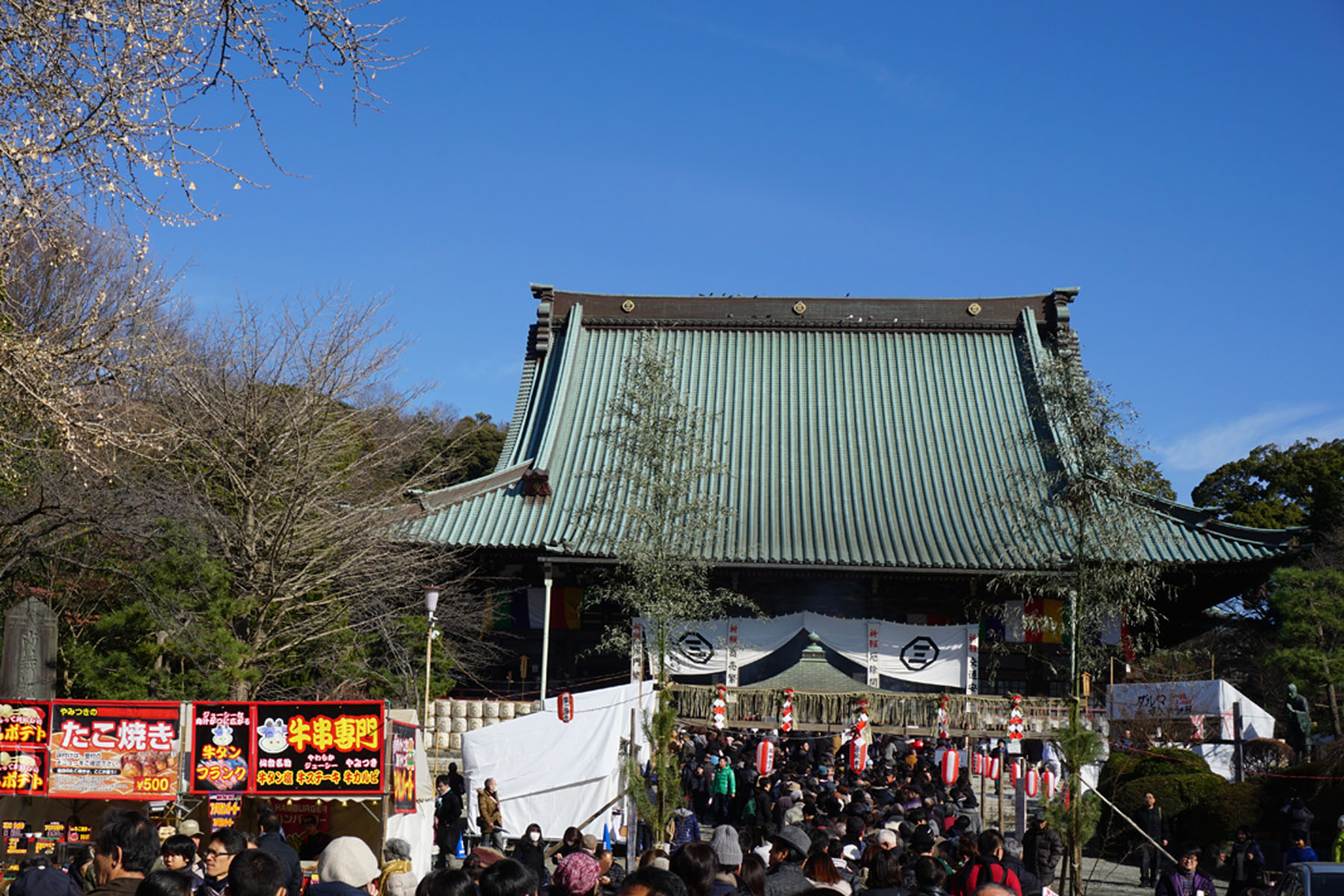

修正会 syusyoue / 初賦算 hatsuhusan

修正会(しゅしょうえ)とは、正月の初めに、平和と人々の幸福を祈って行う法要です。

皆様も無事新年が迎えられたことをご本尊さま(阿弥陀様)に感謝し、この一年すこやかに過ごせるよう、元日には一家そろって遊行寺へお越しください。この日境内では、毎年たくさんの屋台が出店し賑わいます。

また、毎年2日と3日は、遊行寺門前「遊行寺坂」が東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)のコースになっており、初詣をさらに盛り上げます。

12日には新年最初のご賦算(お札くばり)を行います。御上人より当山僧侶、参詣者ともにお上人様よりお札をいただきます。

節分追儺式 setubuntuinashiki

毎年恒例の2月3日に行われる遊行寺節分追儺式(豆まき)は、檀信徒を始め藤沢市民の皆様のご協力を得て厳修しております。

この法要は、大般若経(だいはんにゃきょう)六百巻を転読し、旧暦の年の変わり目に豆を投げて邪気を祓い、福を呼び込み、そして一年の幸福を祈る行事です。家内安全、家門( 貴社) 繁栄、厄除招福、身体健全など、各々の 諸願成就を祈願いたします。

また、一般の方々より「年男」「年女」のお申し込みを受け付けています。

当日は裃(かみしも)を着用して行列に参加し、本堂にてご祈願の後、舞台から豆まきを行っていただきます。

豆まきには各種景品が当る券が入っております。

釈尊涅槃会 syakusonnehane

釈尊涅槃会(しゃくそんねはんえ)は、お釈迦様がお亡くなりになった日に修行される法要で、遺徳追慕と報恩のための法要です。

縦6m45cm、横3m64cmの大きな「釈迦涅槃図」を掲げ、その前で法要を行います。「釈迦涅槃図」とは、沙羅双樹(さらそうじゅ)の下でお釈迦様が入滅される情景を描いた図です。

2月14日夕刻に御逮夜法要(おたいやほうよう)、翌日15日の朝勤行後に涅槃会を厳修いたします。

- 春の開山忌 - 呑海忌 donkaiki

2月17日より18日までは、遊行寺の開山呑海上人(実際の忌日は旧暦2月18日)の忌日法要です。

遊行寺は遊行四代呑海上人が開かれた寺です。

正中2年(1325)、1月11日に遊行の指導者の地位を安国上人に、武蔵国芝生宿(横浜市西区)においてゆずりました。

呑海上人は、兄、俣野景平を頼って藤沢道場清浄光院を建立し、そこに独住されましたが、その2年後の嘉暦2年(1327)2月18日藤沢道場にて入寂されました。呑海上人以後、遊行上人を引退すると藤沢山に住み、これを藤沢上人と呼びました。

釈尊降誕会 syakusongoutane

お釈迦さまが生誕された日をお祝いする法要です。朝5時頃より釈尊降誕会を厳修いたします。

法要終了後も当日中、本堂にて誕生仏をご安置いたしますので、参拝に来られた際はぜひ本堂へと足をお運びいただき、誕生仏に甘茶をかけ、お釈迦様の誕生日をお祝いいたしましょう。

本堂へお越しの参拝者へは甘茶の振る舞いと花の種もお配りいたします。

ペット慰霊法要 pet_ireihouyou

ペットのお墓「蒼空(そうくう)」に納骨されているペットの合同慰霊法要です。大切な家族であったペットを偲び、毎年たくさんの方にご参拝いただきます。

大施餓鬼法要 daisegakihouyou

檀信徒向けの大施餓鬼法要を厳修いたします。施餓鬼法要とは、餓鬼道に堕ちて苦しむ餓鬼に苦しみを救うため、供養する法要です。ご先祖様に向けて執り行います。ぜひご参拝ください。

- 秋の開山忌 - 一遍忌 ippenki

9月14日、15日に行われる一遍上人の忌日法要です。一遍上人は正応2年(1289)8月23日の朝、摂津国兵庫島の観音堂(兵庫県神戸市兵庫区松原通)で入寂されました。一遍上人の年忌法要は各地に止住する時衆たち、あるいは遊行回国中の時衆たちによって行われるようになり時宗にとって重要な年中行事となりました。

明治時代に入ると、太陽暦の採用により、9月に開山忌が行われるようになりました。

薄念仏会 susukinenbutue

毎年9月14日の午後1時30分から行われています。

本堂内陣の前机の前に置いた大花瓶に、薄、松、青竹を生け、青竹の高い位置に遊行四十二代尊任上人の「笹名号(ささみょうごう)」をかけます。内陣と外陣の境目に18個の白張提灯がつるされています。

薄念仏の起源については諸説あり、怨霊供養を目的として行われたのが薄念仏であるといわれています。

歳末別時念仏会 saimatubetsujinenbutsue

時宗総本山清浄光寺(遊行寺)では、毎年11月18日~28日の期間に歳末別時念仏会を厳修しています。ここに歳末がついているのは、本来年末に行われていたためであり、昭和5年(1930)から11月へ変更し厳修されています。

別時念仏とは、祖師の命日・彼岸会などに当たって一定の期日(1日、7日、10日、90日など)を定めて念仏三昧に専念する修行です。

総本山清浄光寺では、年間を通じ様々な行事が行われておりますが、特に、春秋の開山忌、9月の薄念佛会、そして、歳末別時念仏会を三大行事として厳修しています。

御滅灯(一ッ火) ometou ( hitotsubi )

「御滅灯」(一ツ火)は、本堂内の火が次々に消され、最後にこの大光灯を報土役が消し、後灯を後灯役が消します。この漆黒の闇のなかで十八念仏が始まり、報土役・後灯役は、火打ち石で火を起こします。一度目は空中で火花を散らす「見せ火」で、二度目で「火口箱」に火花を打ち込みます。打ち込まれた火は、闇からしだいに灯明へと移され、再び弥陀と釈迦の光明に照らされた世界が戻ってくることを表現します。

除夜の鉦 jyoyanokane

除夜の鐘は、大晦日の午後11時45分頃から鐘をつき始め、新しい年を迎えます。

人には百八つの煩悩(ぼんのう)があり、その煩悩をはらうために、除夜の鐘をつく回数は108回とされています。

遊行寺の梵鐘は、時衆が隆盛を得た延文元年(1356)に造られたことから「延文の鐘」とも呼ばれます。総高は5尺3寸、口径は3尺あり、平成2年に神奈川県指定重要文化財に認定されています。

普段は一般の方が撞くことはできませんが、大晦日の除夜の鐘のみ108名限定で撞いていただくことができます。

こちらは事前申込制で、整理券を先にお渡しする形になっています。*除夜法要参加料として一人一撞き1,000円をお納めいただきます。